パソコンの基本構造とその重要性

パソコンの基礎知識

今やパソコンって、僕らの生活の中で完全に溶け込んでるよね。

学校でも仕事でもプライベートでも、もう手放せないって感じ。

だからこそ、その仕組みについてちょっと知っとくとめちゃくちゃ役に立つんだ。

まず、パソコンっていうのは色んなパーツが組み合わさって1つの機器として機能してる。

中心にいるのがCPUで、ここがパソコンの「頭脳」なんだ。指令を実行して「あれこれしなさい」って指示を出すのがこの子の仕事。

データやプログラムを置いておく場所がメモリ。

ここにしっかりスペースがあるかどうかでパソコンのサクサク感が決まるってわけ。

次に、データを貯めるところがHDDとかSSDって呼ばれてるやつ。

昔ながらの方式がHDDで、速さを追求するならSSDが主流になってる。

データの保存場所をどう選ぶかも、パソコン選びの楽しいポイントの一つ!

あと、全部をつなぎ合わせるのがマザーボード。

パソコンの体を作る重要な部分って感じ。

ここに全部集まって連携してるって思うと感動だよね。

で、忘れちゃいけないのが電源ユニット。

全ての部品にエネルギーを供給する、言わばパソコンの「心臓」だ。

視覚的にアウトプットしてくれるのがモニター。

どんな解像度でどんなサイズかって意外と重要だったり。

気持ちいい操作感を作るキーボードとマウスも、ちょっとこだわりたいところだよね。

そして、ソフトウェア。

この子があってこそハードウェアが動くんだから。

OSとして有名どころはWindowsやMacOS、Linuxとかがあって、それぞれに個性があって面白い。

パソコン内部のデータの流れって、一見複雑なんだけど、入力して、処理して、必要なところに持ってって、出力するって流れが基本なんだ。

でも、この流れをほんの少し知っておくだけで、トラブル時にも冷静に対応できるようになるし、新技術にもどんどん興味が湧いちゃうよ。

中央処理装置(CPU)の役割

CPUって、ホントにパソコンの「脳」なんだよね。

全ての命令がここで処理されてるって考えると、なんだかワクワクしない? クロック速度とか、コア数っていう言葉もなんだか専門的に聞こえるけど、これが超大事な要素なんだ。

クロック速度が高いってことは、一秒間にいっぱい指令を処理できるってこと。

速さの指標みたいなもんだね。それとコア数だけど、これって頭脳の数のこと。

シングルコアより、デュアルコアとかの方が同時に多くの作業をこなせるんだ。

要は、スピードと同時処理能力を決めてるってわけ。

だから、もしパソコン選びで「速度が欲しい!」って人は、ここに注意ってことさ。

実際のデータ処理も、CPUがなきゃ始まらない。

画像編集とかゲームとか、全部CPUの作業。

データの演算なんかも、このCPUのおかげでどんどん進むんだ。

だから、CPUの能力が高いと、よりスムーズに作業がはかどるんだよね。

ただし、ありとあらゆるアプリを同時に開いて「これ動作遅いな〜」ってなる場合、CPUだけじゃなくて、他の部分も見て上げないといけないけど。

でも、まずはここから始まる。

面白いのが、CPUの進化。

昔はシングルコアが当たり前だったのに、今はどんどん多コアになって、めちゃくちゃ速くなってる。ほんと、技術の進歩って凄いなぁって思う。

いつも最新のパソコンが欲しいわけじゃないけど、やっぱり新しい技術には惹かれるものがあるよね。

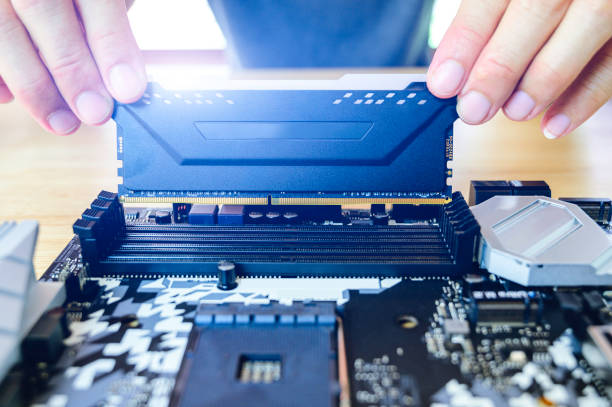

メモリとストレージ

メモリとストレージは、パソコンのパフォーマンスに大きな影響を与える重要なコンポーネントだよね。

まずメモリ、これはRAMとも呼ばれていて、パソコンがデータやプログラムを一時的に置いておくスペースだと思ってくれればいい。

パソコンでたくさんの作業を同時に行っているとき、メモリが足りないとパフォーマンスが急激に落ちて、動きが鈍くなることがあるんだ。

だから、必要な容量を確保しておくことがとても大切なんだよね。

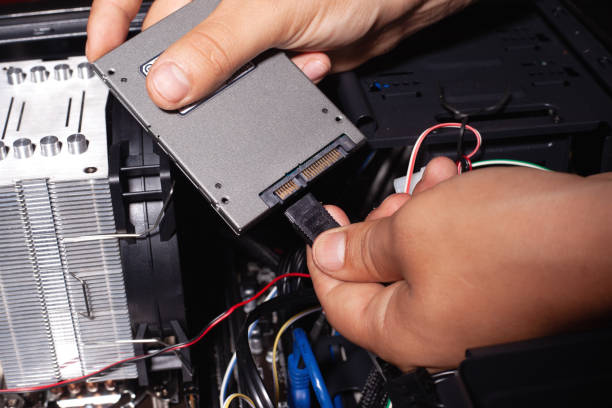

一方、ストレージには主にHDDとSSDがあるんだけど、それぞれの特徴も知っておくと選択にすごく役立つよ。

HDDはデータを長期保存するための、伝統的なディスクタイプのストレージ。

ディスクが回転することでデータを読み書きするんだけど、そのせいでどうしてもアクセス速度が遅くなるんだよね。

それに対してSSDは、フラッシュメモリを使ってデータを記録するから、物理的な動きがなくてすごく速い。

特に、パソコンの起動が驚くほど速くなるし、大容量のファイルもあっという間にアクセスできちゃう。

でも、コストはやっぱりHDDより高くなっちゃうことが多いんだ。

だから、ストレージを選ぶときは、アクセス速度を優先するか、コストを重視するかを考えて、うまくバランスを取るのがポイントだね。

自分の使い方に合った選択をすれば、パソコンの性能を最大限に引き出すことができるんじゃないかな。

入出力装置の種類と機能

それじゃあ、パソコンの入出力装置について話そう。

まずはモニターだね。

モニターはパソコンの目みたいなもの。

なんでかっていうと、全ての視覚的なデータを我々に見せてくれるデバイスなんだ。

それぞれのモニターが持つ解像度や色の再現性が、表示される映像のクオリティに直結してる。

本気でゲームを楽しみたいとか、プロの映像編集したいって人にとってはかなり重要なポイントだから、念入りに選びたいところ。

\n\n次に、キーボードとマウス。

この2つはもうまさに、パソコンを操作するための左右の手。

文章を書いたり、ウェブをブラウジングしたり、細かい作業をする時には欠かせない存在だよね。

最近では、ゲーミング専用のキーボードやマウスもあったりして、どんどん進化してるんだよ。

要するに、自分の使用スタイルに合ったものを選ぶと、効率と快適さが一気に上がっちゃうってわけ。

\n\nそして驚くほどたくさんの入出力デバイスがある。

他に何があるかっていうと、スキャナーやプリンター、タッチパネルやゲームパッド、さらにはVRゴーグルなんかも仲間入りしちゃう。

スキャナーやプリンターは、書類や写真をデジタルデータに変換したり、逆にデジタルデータを紙に出力したりする。

タッチパネルとゲームパッドは、その名のとおり直感的に操作できるから、まるでパソコンに魔法をかけたみたいに使えちゃう。

\n\n結局、パソコンの入出力装置っていうのは全部で一つのシステムを構成してて、それぞれが役割を持ってる。

ただの道具と思わずに、自分のライフスタイルにピッタリなものを選んで、賢く使いこなしたいね。

熱中できる趣味や仕事のお供に、最高の相棒を見つけるっていうのは、なんかワクワクするじゃない?

ソフトウェアとハードウェアの協力

さて、今回はパソコンがどのように動作しているのか、その背後にある仕組みや重要性についてお話しするよ。

その中でも特に重要なパートは、ソフトウェアとハードウェアのコラボレーション。

この二つがうまく手を組んでこそ、僕たちの使っているパソコンがしっかり動いてくれるんだよね。

まず、オペレーティングシステム(OS)がどうやってハードウェアとソフトウェアをつないでいるかだ。

OSってのは、言わばパソコンの司令塔みたいなもので、ハードウェアに指示を出したり、アプリケーションソフトウェアと協力して色んなタスクを管理してくれる。

たとえば、Windows、MacOS、そしてLinuxなんかが代表的なOSだね。

それぞれ違う操作方法だけど、共通してハードウェアとアプリをつなぐ架け橋になってるんだ。

次に、各種OSで操作性がどう違うのかについて。

よく言われるのが、Windowsはゲームやビジネスソフトに強くて、MacOSはクリエイティブな作業、例えばデザインとか音楽制作に向いてるってこと。

そしてLinuxは、自由にカスタマイズできるのが魅力かな。

それぞれの良さを活かして、適切なOSを選ぶのも大切なポイントだね。

そして忘れちゃいけないのが、アプリケーションがスムーズに動作する環境を整えるってこと。

OSはこのために、必要なドライバやライブラリを手配したり、リソースを分配して、アプリが問題なく動くようにしてくれる。

アプリケーション自体の機能を十分に引き出すためには、この環境がしっかり整っていることが重要なんだ。

こうして見ると、ハードウェアの機能を最大限に活用させるOSの役割って本当に大きいよね。

ハードとソフトの密接な関係が、僕たちが普段感じているパソコンの快適さを支えてくれているんだってことがよくわかる。

まとめ

パソコンの仕組みを理解することは、現代のデジタル社会での成功の鍵となるよね。

ハードウェアとソフトウェアの構造について知識を持つことで、トラブルをスムーズに解決できるし、効率的にシステムを運用できるよ。

特に、中央処理装置(CPU)はパソコンの頭脳として、重要な指令を実行しているんだ。

クロック速度やコア数がその性能を決定するから、ここを押さえておくと良いかも。

それに、メモリやストレージの仕組みを理解することで、プログラムをスムーズに動かすことができるんだよ。

これって結構重要だよね。

オペレーティングシステムも不可欠な存在で、すべてのハードウェアとソフトウェアを一つにまとめてくれるし、データの流れも滑らかにしてくれる。

これらを知っておけば、新しいテクノロジーにすぐに馴染めると思う。

新しいガジェットをいじるとき、ほら、なーんとなく触ってみて動かないってこと、あるよね?そんな場面でも役立つから、ぜひパソコンの基本構造について学んでおいてね。

日々進化する技術に追いつくためにも、パソコンの基礎を学んでその知識を土台にしていこう。

なによりも、ハードウェアやソフトウェアの仕組みを理解していると、自分の使い方に合わせたパソコン選びが出来るようになるんだよね。

高ければ良いパソコン、安ければ、それなりのパソコンと言うわけじゃなく、自分の使い方でどれくらいのスペックが必要かを知っていると、費用を極力抑えたパソコン選びが出来るようになるだよね。